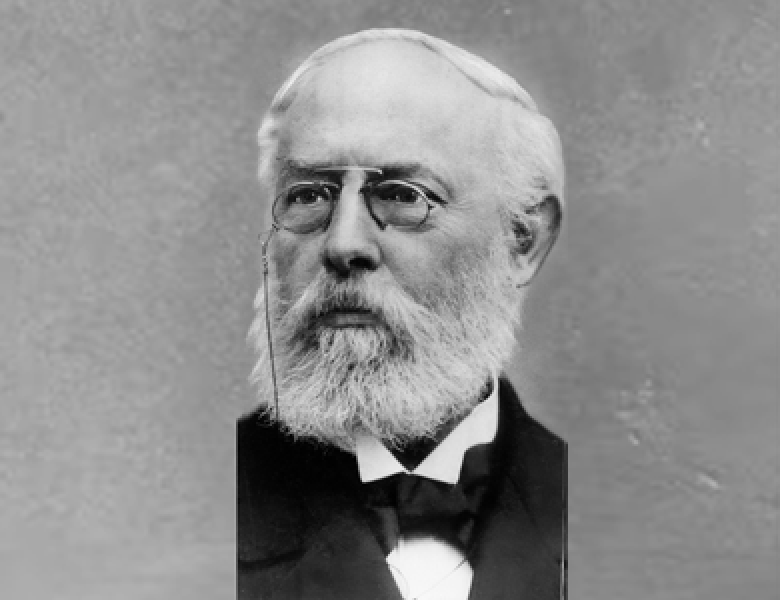

Vater der deutschen Rechtschreibung: Konrad Duden

Das Deutsche Reich bestand Mitte des 19. Jahrhunderts aus vielen kleinen Teilstaaten, in denen jede Behörde, jede Schule und jedes Verlagshaus eigenen Rechtschreibregeln folgte. 1875 tagte die Orthografische Konferenz in Berlin, um eine überregionale Einheitlichkeit von Schreibweisen zu etablieren – ohne Erfolg. Sogar Reichskanzler Otto von Bismarck war gegen solche Bestrebungen und hatte bei Strafe die preußische Schulorthografie verboten.

Diese Situation beeindruckte den Lehrer und Sprachwissenschaftler Dr. Konrad Duden jedoch nicht. Ohne eine Vorgabe von oben setzte er sich alleine hin und stellte anhand der Schulrechtschreibungen aus Preußen und Bayern ein Regelwerk zusammen. Als er dann im Jahr 1880 sein „Orthografisches Wörterbuch“ veröffentlichte, konnte keiner ahnen, wie wichtig es für den deutschsprachigen Raum werden sollte. Das Bändchen der 1. Auflage mit 27.000 Stichwörtern verbreitete sich rasch – zu einem Preis von 1 D-Mark. 1901 wurden die Schreibweisen in Dudens Wörterbuch für alle im Deutschen Reich als verbindlich erklärt.

Aktuell bietet die 28. Auflage mit 148.000 Stichwörtern mehr als den fünffachen Umfang für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zudem widmet sich ein ganzes Verlagsprogramm den vielfältigen Themen der deutschen Sprache. Wer regelmäßig aktuelle Hinweise zum deutschen Sprachgebrauch erhalten möchte, dem seien der Duden-Newsletter und der Duden-Abreißkalender „Auf gut Deutsch!“ empfohlen.

Neue Auflage, neue Diskussionen

Nach jeder erweiterten Auflage hagelt es erst einmal Kritik an neu aufgenommenen bzw. fehlenden Wörtern. Sogar die Mitglieder der Duden-Redaktion sind sich nicht immer einig. Zugegeben, auch ich hadere mit der ein oder anderen Entscheidung. Drei Beispiele:

- Das Adjektiv „aktuell“ kann man meiner Meinung nach nicht steigern, denn „aktuellste Meldungen“ gibt es nicht. Alles Veraltete ist nicht mehr aktuell.

- Oder: An den unterschiedlichen Bedeutungen von „zeitgleich“ und „gleichzeitig“ möchte ich festhalten, die neuerdings als Synonyme gelten sollen. Nur weil die flächendeckende falsche Verwendung von „zeitgleich“ derzeit in Mode ist, sollte sie nicht für richtig erklärt werden.

- Warum der Nachname „de Gaulle“ im Duden steht, aber „Richelieu“ ohne „de“ auskommen muss, ist auch ein Rätsel.

Doch an meiner Überzeugung, dass der Duden einfach wunderbar ist, ändert das alles nichts. Mein

Lektorat richtet sich übrigens, wenn nicht anders gewünscht, nach den Duden-Empfehlungen, die sich nach der Rechtschreibreform allgemein durchgesetzt haben.

Noch mehr tolle Blogartikel

Preise in meinem Lektorat: Let’s talk about money!

Zum Artikel

Über den Unterschied zwischen Lektorat und Korrektur

Zum Artikel

Gendern oder: Vom Sternchen zur politischen Debatte

Zum Artikel

It makes sense: Anglizismen in der deutschen Sprache

Zum Artikel

Wissenschaftlicher Schreibstil leicht gemacht

Zum Artikel

Punkt, Doppelpunkt, Semikolon: klein, aber oho

Zum Artikel

Die Wortwiederholung oder „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“

Zum Artikel

Schweizerdeutsch: vom Bettmümpfeli bis zum Velo

Zum Artikel

Analphabetismus und Legasthenie – ein Plädoyer

Zum Artikel

Präpositionen: für eine Bestimmung immer zu haben

Zum Artikel